Semer des cultures associées répond à des enjeux multiples

D’abord mis en œuvre par les adeptes de l’agriculture de conservation des sols et par les producteurs bio,

le semis de cultures associées, généralement une céréale avec un protéagineux, intéresse de plus en plus les agriculteurs conventionnels car cette technique présente de nombreux atouts.

D’abord mis en œuvre par les adeptes de l’agriculture de conservation des sols et par les producteurs bio,

le semis de cultures associées, généralement une céréale avec un protéagineux, intéresse de plus en plus les agriculteurs conventionnels car cette technique présente de nombreux atouts.

L’amélioration des performances en agriculture a longtemps reposé sur le recours aux intrants et la génétique. Avec la prise en compte des paramètres liés à l’environnement, certaines pratiques retrouvent de l’intérêt. C’est le cas des associations de cultures, dont celle des légumineuses avec des céréales. Elles apparaissent comme une solution pour répondre à la demande croissante en qualité des céréales et offrent des perspectives face aux difficultés croissantes de maîtrise des adventices. C’est en ce sens, le travail conduit par les Chambres d’agriculture sur leurs plateformes d’essai, cette année à Catenoy (Oise). Faut-il encore réussir leur implantation, tenant compte des exigences propres à chaque espèce.

Pourquoi associer une céréale à un protéagineux ?

En agriculture conventionnelle, les clés principales de réussite sont la disponibilité en azote et la maîtrise des adventices. Les légumineuses fournissent une part non négligeable des besoins en azote à l’échelle de la rotation, mais elles sont souvent difficiles à conduire en culture pure du fait de leur pouvoir couvrant limité. Leur association avec une céréale répond donc à ces deux objectifs.

D’abord la qualité et les protéines. Lorsqu’une céréale est associée, sa teneur en protéines est plus élevée qu’en culture pure. Ceci s’explique par le fait que l’essentiel de l’azote minéral disponible est consommé par la céréale, dont la prospection racinaire est plus agressive que celle du protéagineux.

Ensuite, le pouvoir couvrant. C’est le point fort de l’association. Les espèces ont des architectures différentes et se complètent pour fournir un couvert plus concurrentiel vis-à-vis des adventices. La céréale sert de tuteur à la légumineuse et cette dernière participe à couvrir le sol, d’où un moindre développement des adventices.

Enfin, l’association crée une barrière physique à la dispersion des spores. Le développement des maladies est ainsi limité. Sur les céréales, les maladies foliaires comme les rouilles ou la septoriose seront d’autant mieux contenues que leur proportion dans l’association sera faible.

La qualité des associations se joue au semis

L’équilibre céréale-protéagineux prend en compte les objectifs de l’association et le contexte de la parcelle (tableau 1). Mais lors de l’implantation, l’enjeu est d’ajuster au mieux la répartition des espèces tenant compte des contraintes posées, à savoir le respect des densités des semis et le positionnement des graines dans le lit de semence.

Des semoirs adaptés pour la mise en place des associations

Mélanger dans le même semoir plusieurs espèces repose sur une condition, que cela reste homogène et que les espèces soient positionnées à une profondeur qui leur correspond. Pour la féverole associée au blé d’hiver, l’idéal est de semer en profondeur la légumineuse (a minima 5 cm) et moins profondément la céréale. Réaliser deux semis simultanés aboutit fréquemment à des difficultés de levée d’une des deux espèces.

L’idéal est donc de pouvoir réaliser le semis de l’association en un seul passage. C’est possible avec les semoirs utilisés fréquemment par les agriculteurs en technique de semis direct (semoir à deux caisses distinctes). Cela devient également possible avec les nouveaux semoirs classiques équipés de trémies cloisonnées et de distribution indépendantes des graines. L’utilisateur a à la fois la possibilité de semer les graines provenant de deux trémies dans le même rang, ou chaque graine en rang séparé.

Nul doute que ces progrès permis par le machinisme offriront davantage de souplesse pour les producteurs souhaitant réaliser des associations de culture. •

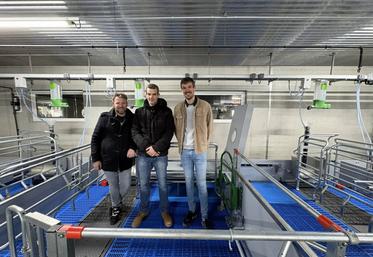

Un semoir double trémie et distribution indépendante

La trémie du Solitair 9+ Duo dispose d’une capacité de 1 850 litres, qui peuvent être répartis à 50/50 ou 60/40 selon les besoins. Deux systèmes sont proposés : le système à épandage unique et le système à épandage double. De même, l’utilisateur peut choir de régler différemment les profondeurs de semis des deux graines.