Histoire du cheval de trait

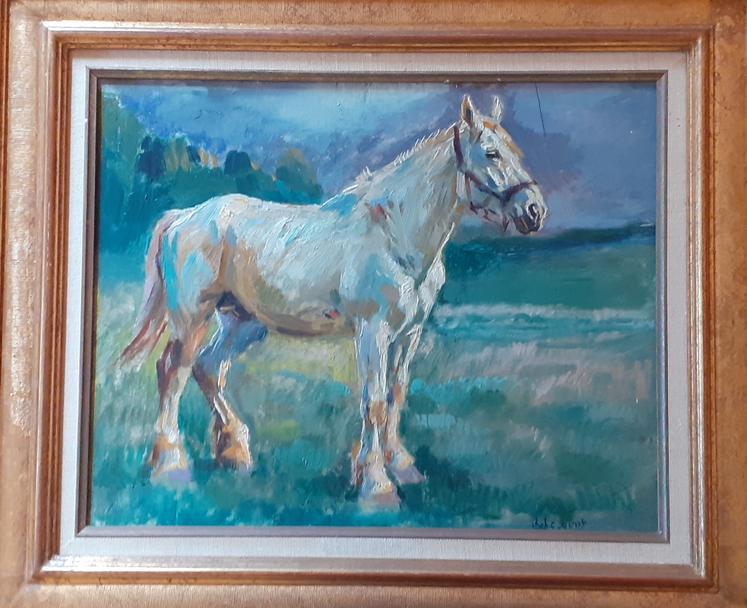

Un ouvrage passionnant sur l’histoire des chevaux de trait a été récemment publié par Sylvain Thouret. Construit en huit grandes parties, l’auteur y détaille leur origine, leur contribution à leur apogée dans les fermes et les autres secteurs d’activités, leurs caractéristiques anatomiques, les soins à leur donner, les métiers, les matériels et tout le vocabulaire afférent ainsi que leur représentation dans l’art. L’auteur y signe aussi un plaidoyer sur leur rôle dans la biodiversité domestique pour relever les défis sociétaux et climatiques et œuvrer ainsi à la préservation de l’espèce.

Un ouvrage passionnant sur l’histoire des chevaux de trait a été récemment publié par Sylvain Thouret. Construit en huit grandes parties, l’auteur y détaille leur origine, leur contribution à leur apogée dans les fermes et les autres secteurs d’activités, leurs caractéristiques anatomiques, les soins à leur donner, les métiers, les matériels et tout le vocabulaire afférent ainsi que leur représentation dans l’art. L’auteur y signe aussi un plaidoyer sur leur rôle dans la biodiversité domestique pour relever les défis sociétaux et climatiques et œuvrer ainsi à la préservation de l’espèce.

Riche de plus de 340 illustrations et d’innombrables anecdotes, Histoire du cheval de trait est le fruit de quatre années de travail – pas moins de 27 ouvrages sources y sont cités –, de rencontres avec des associations locales de patrimoine et spécialisées en chevaux de trait, ainsi que d’investigations et de collecte de documents aux quatre coins de France voire hors des frontières.

C’est en participant aux préparatifs du Centenaire du lycée agricole d’Yvetot en 2019, à l’occasion duquel Sylvain Thouret avait créé une exposition sur le cheval de trait, que l’idée d’écrire ce livre a émergé. Encouragé par son entourage il entreprit ce travail de longue haleine avec le soutien de Corinne Barghon, documentaliste du lycée, qui l’a épaulé.

L’amour que Sylvain Thouret porte au cheval de trait remonte à son enfance où il les côtoyait sur la ferme de ses grands-parents. L’auteur évoque ce souvenir où, sur le dos d’une attelée, il partait avec son grand-père livrer les betteraves sucrières à la gare de Croissy-sur-Celle dans l’Oise pour qu’elles soient transportées ensuite en wagon à la sucrerie. C’est un clin d’œil aussi à Follette, le dernier trait du Nord sur l’exploitation familiale que son grand-père avait gardé – peut-être parce que c’était sa “chouchoute” – pour le plaisir de l’atteler et de lui confier des missions tranquilles.

Apogée

« On se souvient des chevaux de trait tractant des charrues dans les plaines dans les années 30-40, mais dès la moitié du XIXe siècle avec la révolution industrielle, les machines réclamant plus de force de traction, ils étaient présents dans de nombreuses activités économiques. Ils actionnaient des manèges dans les usines, tractaient des omnibus dans les grandes villes, effectuaient des livraisons, où extrayaient le charbon dans les mines », expose l’auteur. En 1900, on comptait 80 000 chevaux à Paris dont 16 000 pour tracter les omnibus.

La motorisation des matériels enclenchera leur déclin, d’abord dans les villes et les industries puis dans l’agriculture après la seconde guerre mondiale.

Anecdotes

Tout au long de l’ouvrage fleurissent de nombreuses anecdotes. On y découvre les noms des métiers d’antan tels les rouliers qui transportaient les marchandises, prédécesseurs des routiers et livreurs d’aujourd’hui, ou encore l’origine du nom corbillard qui vient de Corbeilles-Essonnes. Sur une photo le dernier cheval de la fosse 10 d’Oignies à Dourges en 1965 entouré des mineurs aux visages noircis par la poussière de charbon est chargée d’intensité tant les regards des hommes et de l’animal sont complices. « Ce qui me fascine c’est le lien puissant qui existe entre l’homme et le cheval dans toute l’histoire de l’humanité », explique Sylvain Thouret.

Plaidoyer

En 2020, on comptait quelque 20 000 chevaux de trait en France, avec une diminution constante des effectifs, sauf pour le Comtois qui voit les siens augmenter. Ces dernières années lui ont cependant redonné de nouvelles perspectives à la ville comme à la campagne.

Les secteurs agricoles et forestiers sont ceux qui les emploient le plus, notamment en forêt pour le débardage là où les parcelles ne sont pas facilement accessibles avec des engins motorisés. De même il retrouve un certain attrait dans le maraîchage et la viticulture.

Autre domaine, le long de la Marne, des matériaux de déconstruction et des mâchefers d’incinération d’ordure ménagère sont transportés sur une péniche tractée par un trait breton sur un chemin de halage jusqu’à son site de transformation. Cette organisation permet de réduire la circulation de sept camions par jour.

En ville, le cheval territorial utilisé dans les communautés urbaines assure des missions de service public allant de l’entretien des parcs et jardins, du transport touristique et scolaire jusqu’au ramassage de certains déchets. « Le cheval catalyse les émotions positives de la population, améliore le cadre de vie, produit peu de nuisances sonores et génère davantage d’emplois locaux que le véhicule à moteur. Il redonne de la place au vivant en ville et favorise les contacts avec les employés municipaux », argumente Sylvain Thouret. Trois cents villes françaises y auraient recours.

Les associations et les structures qui délivrent les formations spécifiques dans l’utilisation et la conduite d’attelage de chevaux sont recensées dans le livre. •

Histoire du cheval de trait : 30 euros (+ 7 euros de frais de port par exemplaire) — Commande auprès de Sylvain Thouret, 2 rue Fiquette, Hameau de Mautheville, 76450 Grainville-la-Teinturière — thouret.sylvain@orange.fr — Tél. : 02 35 97 75 16

Un patron, un commis et des chevaux de trait